※色彩検定UC級では、公式テキストの内容をしっかり学習すれば独学で十分合格を目指せると言われていますが、実際に受験・合格した経験を基に重要な部分をコンパクトにまとめたものがこのページです。公式テキストや過去問・アプリを使わずに一発合格したい方、動画等を見る時間が無く効率的な勉強方法を知りたい方、検定前の最後の見直し・復習・おさらいにも……ご活用いただければ幸いです。

色彩検定UC級のまとめです。UC級では「色のユニバーサルデザイン」について学びます。

UCとは「Universal Color」または「Universal-design of Color」の略。

そもそも、ユニバーサルデザイン(UD)とは

多くの人が使いやすいデザイン。

老人・妊婦などを対象とした「バリアフリー」は、後から除去・付加するデザインだが、ユニバーサルデザインは「最初から利用しやすく、バリアがないよう設計」されたデザイン。

ユニバーサルデザインの7原則

- 誰でも公平

- 自由度が高い

- 簡単ですぐわかる

- ミスや危険がない

- 楽に使用できる

- スペースや大きさを確保

人間中心設計のアプローチで進められ、ユニバーサルデザインは「アクセシブルデザイン」「ユーザビリティデザイン」とも呼ばれる。

「色の」ユニバーサルデザイン

色を識別する特性を「色覚特性(しきかくとくせい)」といい、遺伝や加齢でも違いがある。

色覚の多様性を考慮し「色の側面から」ユニバーサルデザインを考えることが、色のUD。

トイレマークなどのピクトグラムは、子供や海外からの旅行客にも有効。

なぜ、色が見える?

「光源」「物体」「視覚」の3要素によって、色が見えている。

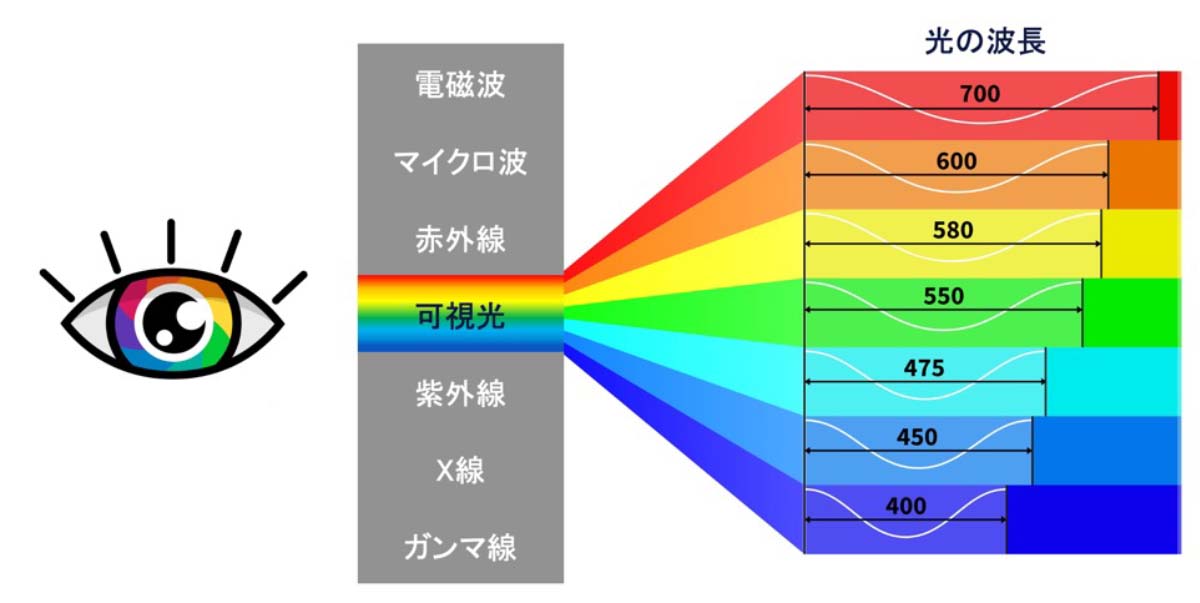

光は、携帯電話の電波やレントゲン写真と同じ「電磁波」の一種。

電磁波は「波長」によって表され、眼で感じられる可視光は約380~780ナノメートルの範囲。

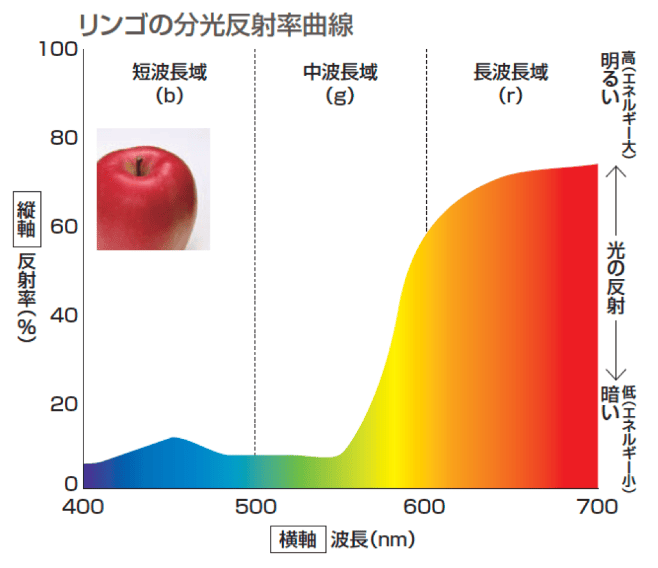

可視光(かしこう)

- 短波長 青紫~青 380~500ナノメートル

- 中波長 緑~黄 500~600ナノメートル

- 長波長 橙~赤 600~780ナノメートル

普段目にする光の多くは、複数の波長によってできた「複合光」。

可視範囲の波長の光が「ほぼ均等に集まる」と、太陽光のように特定の色味を感じない「白色光(はくしょくこう)」となる。

なお、複合光を波長ごとに分けることを「分光(ぶんこう)」、それにより得られる単一波長を「単色光」という。

光源と物体

- 光源色 太陽やろうそくなど、光源そのものが発する色

- 物体色 光源からの光を受けた物体が示す色

さらに、物体色は表面で反射した光による「表面色」と、透過した光による「透過色」に分けられる。

光は物体にあたると、反射するか、吸収されるか、透過するかのルートをたどる。

反射率をグラフ化したものが「分光反射率曲線」。透過の場合は分光透過率曲線という。

視覚、目のしくみ

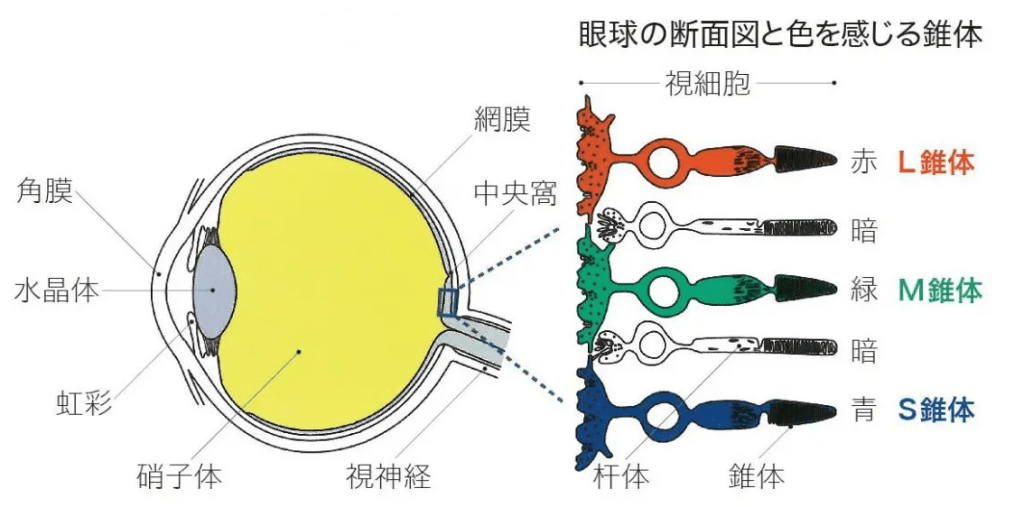

光 → 瞳孔から眼球内部へ → ピント調節の水晶体 → 網膜へ

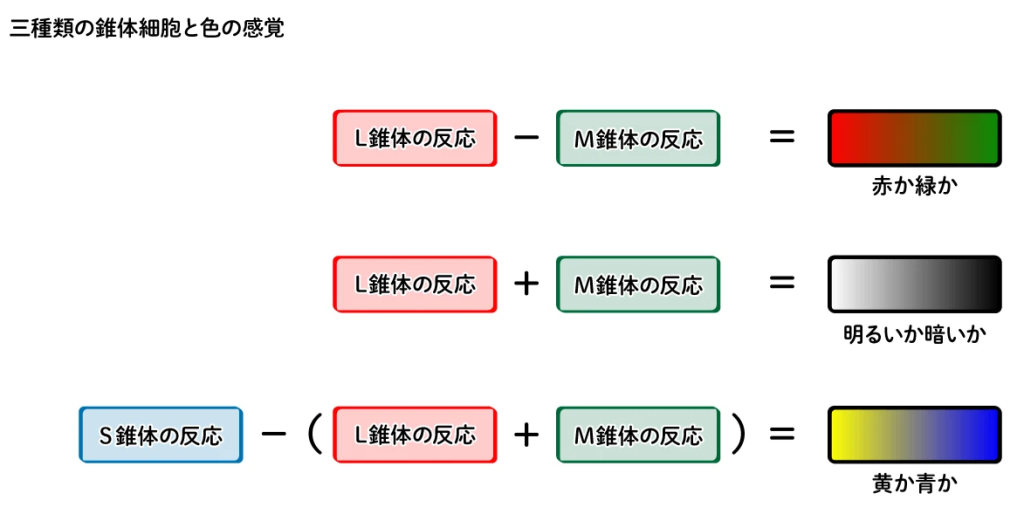

網膜には、光の情報を処理する「錐体細胞」と「杆体細胞」がある。

錐体(すいたい)は明るい場所で色の感覚を生じ、杆体(かんたい)は明暗のみを識別する。

3種類の錐体

- L錐体 長波長の光を強く感じる

- M錐体 中波長の光を強く感じる

- S錐体 短波長の光を強く感じる

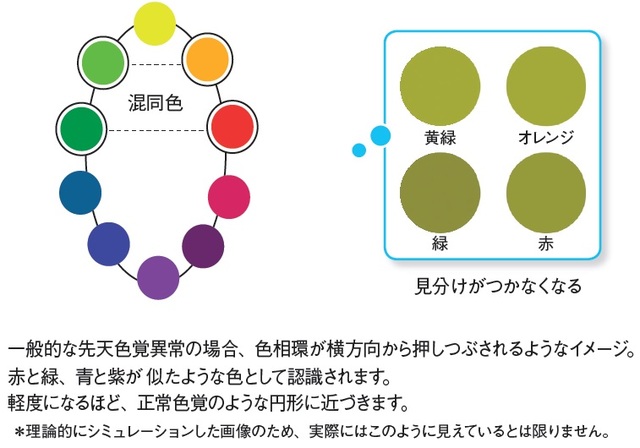

先天性の色覚異常では、錐体のうち一つ、まれに二つか三つが欠損・不完全となっている。

なお、病気やケガによる視野欠損や視力低下は「ロービジョン」と呼ばれ、緑内障、糖尿病網膜症などがある。

また、水晶体が加齢により黄みを増していく「黄変(おうへん)」では、青系の色が暗く見え、黄青系の識別力が低下する。

色の分類、表し方

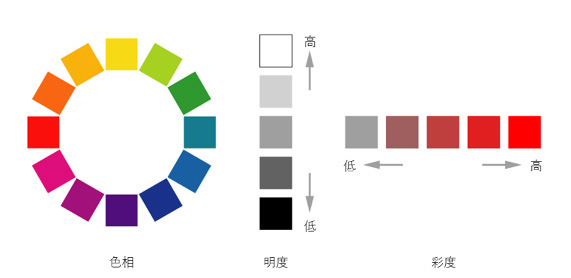

白や黒、灰色といった色みを持たない「無彩色(むさいしょく)」と、赤・青など色みを持った「有彩色(ゆうさいしょく)」に分類される。

さらに、「色の三属性」と呼ばれる「色相(しきそう)」「明度(めいど)」「彩度(さいど)」を使い細かく分類される。

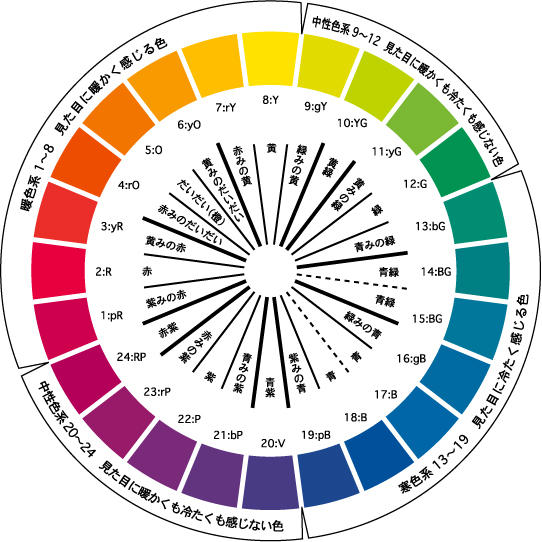

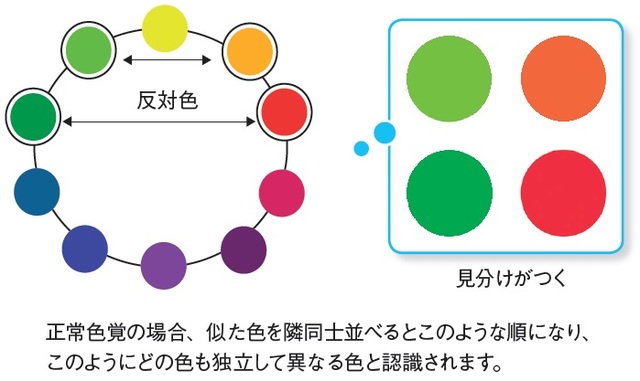

- 色相 有彩色の色み。無彩色は色相をもたない。変化する色相を環状に示したものが「色相環(しきそうかん)」、向かい合う2色を「捕色(ほしょく)」という。

- 明度 色の明るさ。有彩色にも無彩色にもある。明度が最も高いのは白、低いのは黒。順に並べたものを「明度スケール(グレイスケール)」という。

- 彩度 色の鮮やかさ。無彩色は彩度の最も低い色といえる。低くなるにつれ色みが弱い無彩色に近い色に。

色の三属性の関係を、三次元で表したものを「色立体」という。中心の無彩色軸を起点に、上下で明度を、水平方向で彩度を表す。

色立体を無彩色軸に沿うように切断すると、断面で同じ色相の明度や彩度の変化を見ることができる。これを「等色相面」という。

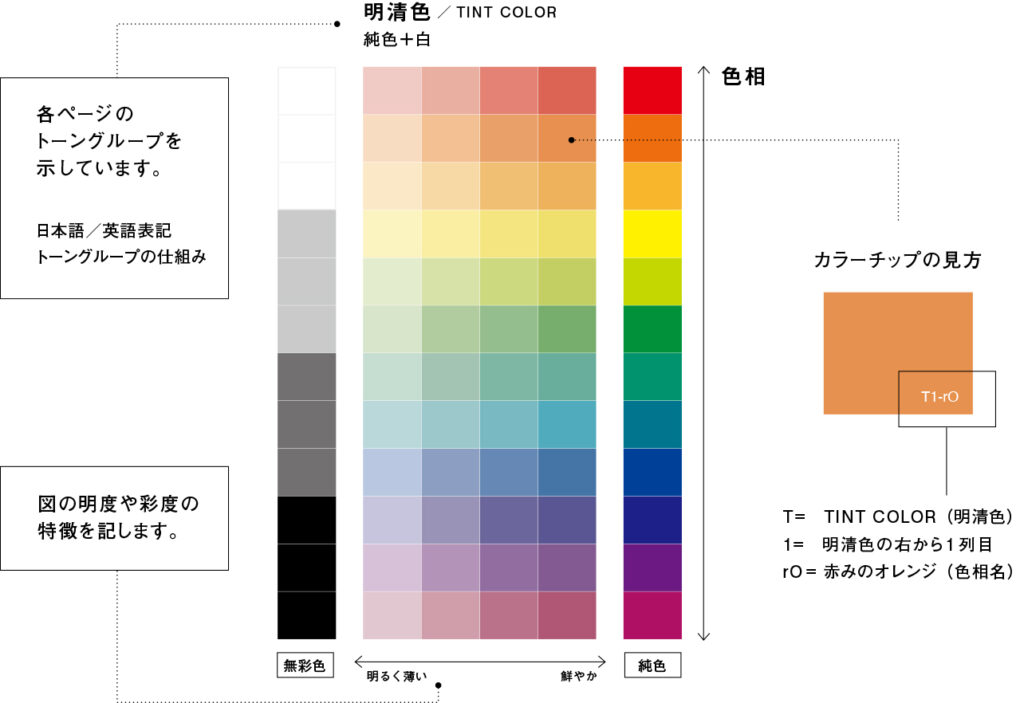

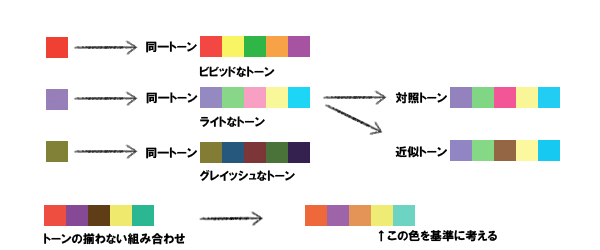

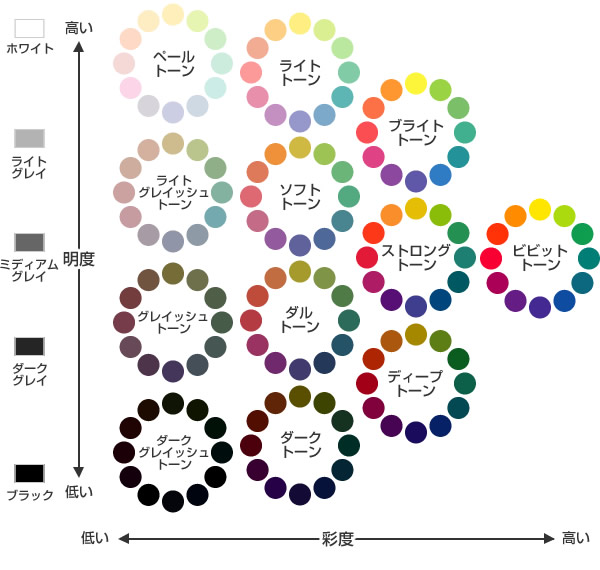

色相とトーン(PCCS)

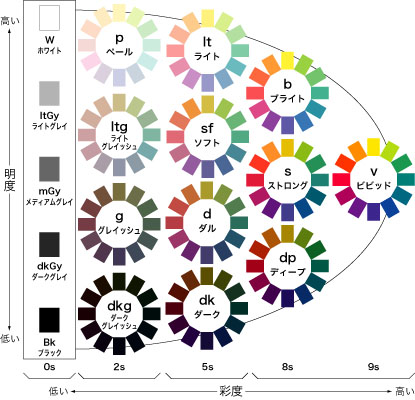

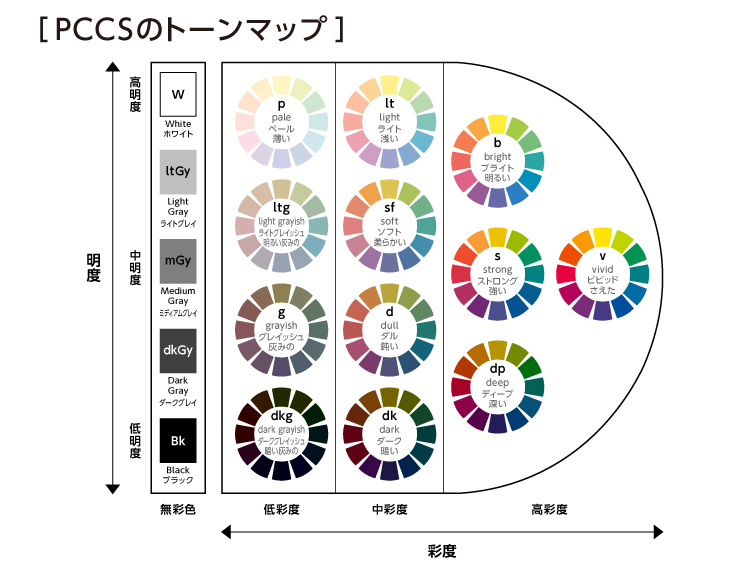

色の組み合わせを考えるときは「トーン」が便利。鮮やか、薄いといった「明度と彩度をまとめてとらえた色の調子」のことで、同一トーンには共通する印象を持つ。

トーンを用いた色彩体系に「PCCS」がある。PCCSでは色相を「ヒュー」と呼び、色相とトーンの二属性で分類・表示する「ヒュートーンシステム」が特徴。

PCCSは「Practical Color Co-ordinate System」の略。PCCSの色相環は24種に分割されている。また、トーンは有彩色12種、無彩色5種に分類されている。

色名(しきめい)

言葉による色表示で、ほかの色と区別する。色の名前のことを「色名」という。

JIS(日本産業規格)による基本色名は、無彩色は白・灰色・黒の3種。有彩色は赤・黄・緑・青・紫と、それぞれの中間である黄赤・黄緑・青緑・青紫・赤紫を加えた10種。

また、「黄みの」「明るい」「あざやかな」といった、基本色名に装飾語をつけ表す方法を「系統色名」という。

桜色や鶯色など、植物や動物・染料や地名などからとられた色名を「固有色名」という。

群青色や紺色など、広く知られ多くの人が色を連想できるようになった固有色名を「慣用色名」という。慣用色名は人によって多少の誤差を含んでおり、厳密な表示には向いていないといえる。

色の見え方、違い

医学的に、色の見え方がかなり違う「色覚異常」の日本人の割合は、男性5%、女性0.2%程度。

色覚異常のタイプは、網膜の3種類の錐体がどう異常があるかによって分類される。

- 1型色覚 長波長のL錐体の異常。L錐体をもたない1型2色覚と、もっているが感度がM錐体に近い1型3色覚に分かれる。

- 2型色覚 中波長のM錐体の異常。M錐体をもたない2型2色覚と、もっているが感度がL錐体に近い2型3色覚に分かれる。

- 3型色覚 極めてまれ。短波長のS錐体の異常。病気による後天性の場合、病気の回復により元に戻る。

- 1色覚 極めてまれ。L、M、S錐体のうち一つしか機能しない、もしくは全て機能しない。明暗の感覚のみになる。

通常、色覚異常という場合には、1型色覚(日本男性1.5%程度)と2型色覚(同3.5%)を指す。

1型・2型は「性染色体」にある遺伝子により起こるが、遺伝のしくみ上、女性には色覚異常が少ない。

色覚異常・色誤認

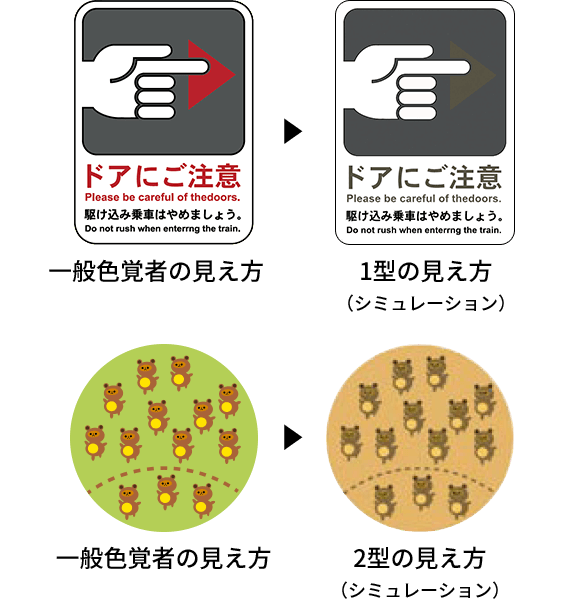

1型・2型の大まかな特徴は以下のとおり。

- 赤系と緑系が暗く見え、区別がつきにくくなる。

- LEDランプでは、赤~黄~緑の範囲がほぼ同じに見えてしまう。

- 3色のLEDであれば、赤、白、青が区別しやすい。なお、赤は特に苦手な1型を考慮しオレンジに近い色が望ましい。

- 無彩色の場合、明度が高いと「ピンク」、低いと「緑」と色誤認する傾向がある。

- 彩度が低いと、色誤認が起こりやすい。

なお、区別しにくい組み合わせを「色度図」を使って表す方法がある。

また、色覚の検査方法には以下のものがある。

- 石原®色覚検査表Ⅱ 国際版38表 石原忍博士が開発し「最も使用」されている。

- 標準色覚検査表(SPP) 石原表と同じ原理、1型と2型が区別可能な分類表がある。

- 色相配列検査 程度が強い場合には、1型、2型、3型の分類も可能。

- アノマロスコープ検査 病院などの精密検査で、異常タイプの確定診断に用いられる。

- ColorDX© CCT-HD LMS錐体を個別に測定可能、ランドルト環(視力検査でよくある、Cの穴の方向を示すタイプ)による検査。

日常事例、不都合

- 幼児期や学校生活 周囲とは違う色使いや、異なる色名の回答により色覚異常に気がつくことがある。

- 進学や就職 入学を制限する大学はほぼなくなったが、鉄道・警察消防や職業資格が必須の場合などは識別能力が要求される。

- 食について 肉の焼け具合、果物の熟し具合、野菜の傷み具合などがわからない。

- 赤が見えにくい 強調文字に気づかない、充電や電源のオンオフがわからない。

高齢者の見え方

周囲の暗さに眼が慣れることを「暗順応」、明るさになれることを「明順応」と呼ぶが、加齢によって特に「暗順応の機能が低下」。また、遠方または近方の視力の低下や、色を見分ける感度の低下も起こる。

- 黄変 水晶体が黄みを増していき、短波長系(青系)の透過率が下がり、青い色が暗く見える。

- 老眼 水晶体の弾力性が低下し、焦点調整が円滑にできず近くのものが見えにくくなる。

- 老人性縮瞳(しゅくどう) 暗い環境で物が見えにくくなる。通常、暗い場所では瞳孔を広げ光を取り込み、明るい場所では縮小するが、加齢に伴い暗い場所で瞳孔があまり広がらなくなるもの。

また、水晶体の透過率が低下、瞳孔面積も少なくなり、高齢者は急な明暗の変化に対応できなくなる。

まぶしさを強く感じる状態を「グレア」と呼ぶが、加齢により眼球内で光が散乱する等してグレアが生じやすい。

加齢にともなう眼疾病(がんしっぺい)

- 白内障 水晶体の混濁により、霧がかかったように見えたり、二重や三重に見える。進行すると明暗を感じるのみとなることも。

- 緑内障 視神経に障害が起こり、視野欠損、視野狭窄(きょうさく、狭くなること)が現れる。

- 加齢性黄斑変性 網膜の中心にある黄斑(おうはん)の障害で、中心暗転や変視症(曲がったりゆがんだり見える)が現れる。

実践しよう、色のユニバーサルデザイン

まず、色の機能的な役割について

- 誘目性 注目を向けていない対象の発見されやすさ(無意識に注目)

- 視認性 見つけたい人が、注意を向けて探したときの発見しやすさ

- 明視性と可読性 発見された対象の理解しやすさ(図・画像、文字)

- 識別性 複数の対象の区別のしやすさ(グラフやMAPなど)

- 意味性と記号性 色で特定の状態や意味を表す、伝える(心理効果)

色のUDを進める手順

- 条件の整理 どのようなユーザー、環境かなど

- 基本方針の設定 機能的な役割を高めるか、情緒的(心理的)な役割を狙うのかなど

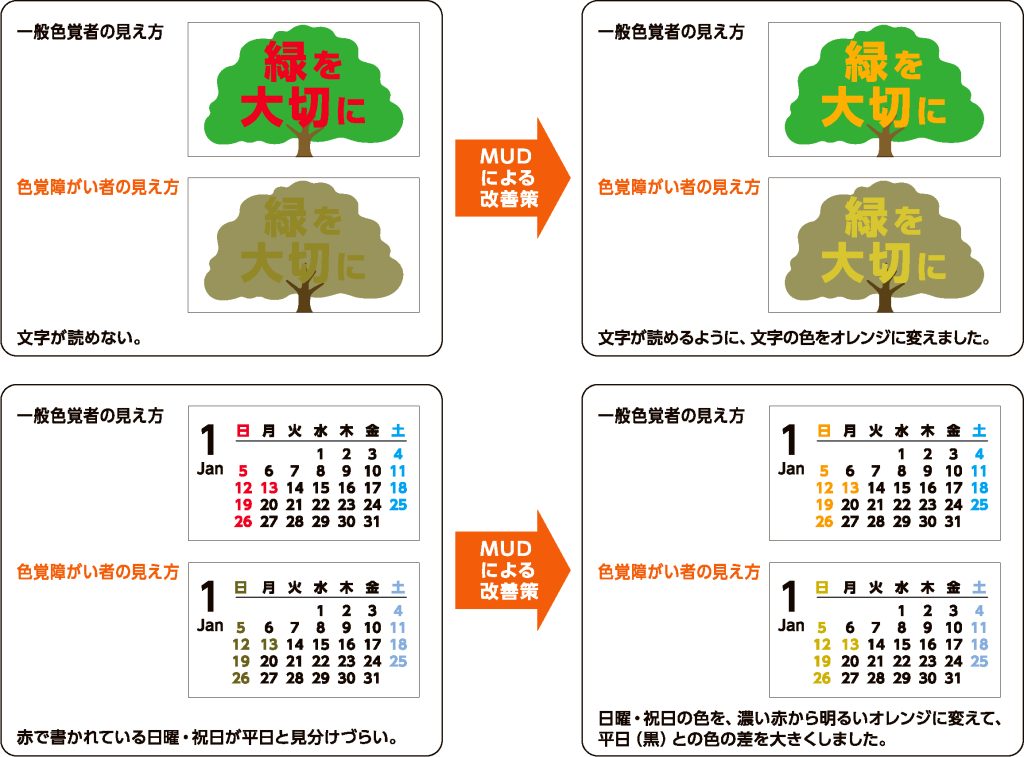

- 設計案の作成 色使いだけでなく、形や模様などにも配慮

- 有効性のチェック シミュレーションソフトなどを使用、理想は当事者による確認

- デザインの修正

- 完成

チェックの方法について

- 画像の白黒化 白黒コピーするなどして、色みの情報を無くし「明度差」を確認 明度のコントラストがあれば見つけやすく、読みやすく、識別しやすくなる

- シミュレーションソフトやアプリ 区別しにくい色の組み合わせがないか確認

- 色覚シミュレーションモニタ 専用の液晶モニタでチェック、静止画だけでなく動画確認可能なものも

- シミュレーションフィルター(メガネ) 実際の照明環境で見え方を確認できるというメリットがある

- 当事者による確認 想定されるさまざまな色覚のタイプの人に確認してもらう

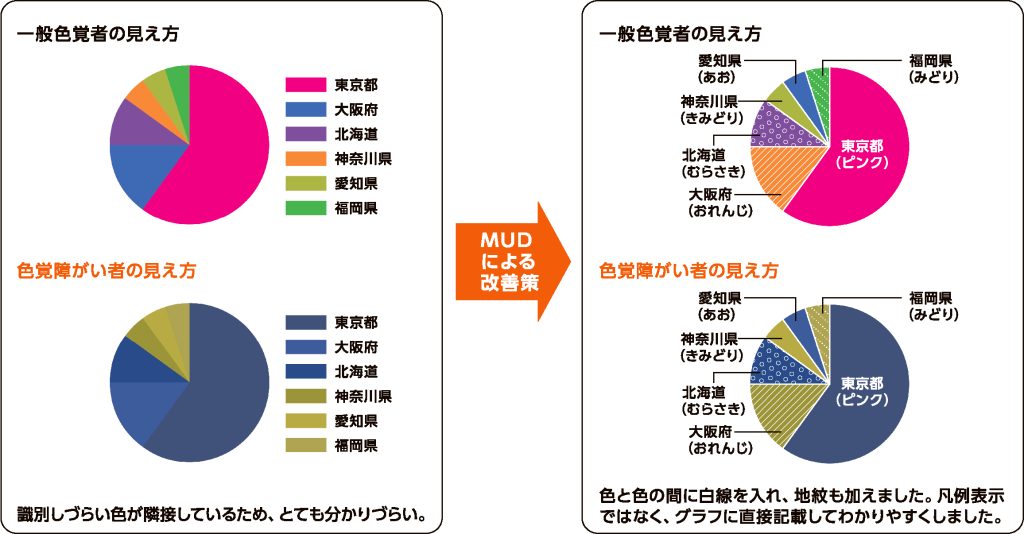

設計と修正のポイント

- 多くの人が区別しやすい色で

- 明度差をつける 正常色覚を含むあらゆる人に有効 また、彩度差も大きい方が区別しやすい

- セパレーションカラー 文字のアウトライン(フチどり)など、2色の間に異なる色を入れる

- 赤の使い方 強調時によく使われるが、1型2型では赤みが弱く感じられるため、明暗コントラストをつける、赤を橙寄りにする、セパレーションカラーを用いるなどする

- 色名を表記する テキストで色名を表記する、例としてはカラーマーカーの本体や、統計グラフなど

- 色以外の要素を活用 文字を太く、図を大きく、形を変える、模様を変える、アンダーラインを付けるなど

改善事例・画像

UC級の補足資料(24年6月26日更新)

「色相が同じで、トーンが違う色」のイメージ

「トーンが同じで、色相が異なる」イメージ

黄を上にした色相環の、同じ高さの色

錐体の反応の「差」と「和」による感じ方

PCCSのトーンマップ、名称、効果

※以上で、効率的に学びたい方向けの色彩検定UC級のまとめは終わりです。色彩検定やカラーコーディネーター検定の勉強が始めての方は聞きなれない用語も多いかもしれませんが、UC級においては頑張って暗記するというよりも、何度も流し見してイメージを掴んでおくことが重要だと感じています。なお、より確実に合格を目指す・知識を付けておきたいのであれば、公式テキスト・過去門、UC級以外の情報・勉強サイトや動画などにも触れておくと安心かとは思います。

↑ このページのトップへ戻る ↑